热门推荐

俄语专业的专业代码是什么

俄语专业的专业代码是什么

贵州电力职业技术学院第四轮学科评估结果

贵州电力职业技术学院第四轮学科评估结果

太原科技大学特色专业建设点有哪些

太原科技大学特色专业建设点有哪些

蚌埠医学院重点专业有哪些

蚌埠医学院重点专业有哪些

河南工程学院一流本科专业建设名单

河南工程学院一流本科专业建设名单

曲靖医学高等专科学校的专业有哪些

曲靖医学高等专科学校的专业有哪些

郑州工业应用技术学院一流本科专业建设名单

郑州工业应用技术学院一流本科专业建设名单

西安理工大学第四轮学科评估结果

西安理工大学第四轮学科评估结果

“哩鸣啰了逻鸣棱”的出处是哪里

“哩鸣啰了逻鸣棱”出自宋代释正觉的《偈颂二百零五首》。

“哩鸣啰了逻鸣棱”全诗

《偈颂二百零五首》

宋代 释正觉

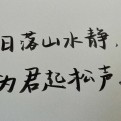

今朝腊月二十五,衲僧一曲和云门。

谁将节奏乱孔窍,不到瘢痕伤斧斤。

舌无骨,眼有筋,方见韶阳老子能。

拍拍元来浑是令,哩鸣啰了逻鸣棱。

《偈颂二百零五首》释正觉 翻译、赏析和诗意

《偈颂二百零五首》是宋代释正觉创作的一首诗词。这首诗描绘了一个僧人在腊月二十五这一天,在云门(佛教寺庙)中吟唱的场景。诗中通过描写僧人的行为和感受,传达出一种诗意和赏析。

诗词的中文译文如下:

今朝腊月二十五,

衲僧一曲和云门。

谁将节奏乱孔窍,

不到瘢痕伤斧斤。

舌无骨,眼有筋,

方见韶阳老子能。

拍拍元来浑是令,

哩鸣啰了逻鸣棱。

诗词表达的诗意是,诗人在腊月二十五这一天,作为一名僧人,他在云门中吟唱一曲。诗中提到了节奏的问题,暗示着唱诵的技巧和节奏的重要性。如果节奏不准确,就会对孔窍(指身体的通道或器官)造成伤害,留下瘢痕。然后诗人提到舌无骨、眼有筋,这可以理解为僧人在吟唱时身体的放松和专注,从而能够领悟到韶阳老子(即庄子)的智慧。最后两句诗中的“拍拍元来浑是令,哩鸣啰了逻鸣棱”表达了一种音乐的韵律感和节奏感。

这首诗词通过对僧人吟唱的描写,以及对节奏和身体感知的思考,表达了一种顿悟和领悟的意境。诗人通过身体的放松和专注,能够感受到音乐的韵律,并从中领悟到智慧和境界。整首诗以简练的语言和形象的描写,将僧人吟唱的情景生动地展现在读者面前,启发人们思考身体与精神的关系,以及音乐与智慧的联系。

猜你喜欢内容

-

俄语专业的专业代码是什么

1、俄语专业的专业代码是050202,开设课程有:俄语口笔语实践、视听、写作、翻译理论与实践、报刊选读、...

-

贵州电力职业技术学院第四轮学科评估结果

第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的...

-

太原科技大学特色专业建设点有哪些

太原科技大学特色专业建设点:材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术...

-

蚌埠医学院重点专业有哪些

蚌埠医学院重点专业主要有:国家特色专业:医学检验技术一流本科专业建设点年份等级学校名称专业名称备...

-

河南工程学院一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业...

-

曲靖医学高等专科学校的专业有哪些

曲靖医学高等专科学校的开设的专业主要有:卫生信息管理、预防医学、护理等专业,以下是具体名单,供大...

-

郑州工业应用技术学院一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业...

-

西安理工大学第四轮学科评估结果

第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的...

-

安徽医学高等专科学校是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,安徽医学高等专科学校属于公办高校。安徽医学高等专科学校开设...

-

昆明卫生职业学院的专业有哪些

昆明卫生职业学院的开设的专业主要有:公共卫生管理、预防医学、护理等专业,以下是具体名单,供大家参...